La Sicilia, per la sua posizione centrale nel Mediterraneo, costituisce da sempre un punto di passaggio fondamentale per le rotte di collegamento tra le aree orientale ed occidentale, favorendo i contatti e le relazioni con l’Egeo, Cipro e il Levante.

Già durante la preistoria isolana le marinerie egee svilupparono un particolare interesse verso la costa agrigentina per la disponibilità delle numerose e preziose risorse presenti nel suo territorio: zolfo, bitume, salgemma e sali potassici.

Nel corso dei secoli questi contatti divennero sempre più frequenti e permeanti. Le principali direttrici di esplorazione e penetrazione furono le maggiori vie fluviali: da Ovest gli antichi fiumi Halykos (attuale Platani), Himera meridionale (attuale Salso) e ad Est il Ghelas (attuale Gela).

Le prime attestazioni riconducibili ad influssi transmarini sono databili al Neolitico Medio (IV millennio a.C.); le tracce dei monumentali recinti absidati, ritrovati nel sito in c.da Serra del Palco (Milena)1, testimoniano in questo territorio l’introduzione della “cultura del recinto” già presente a Cipro e in Tessaglia (Grecia)2.

Età del Rame

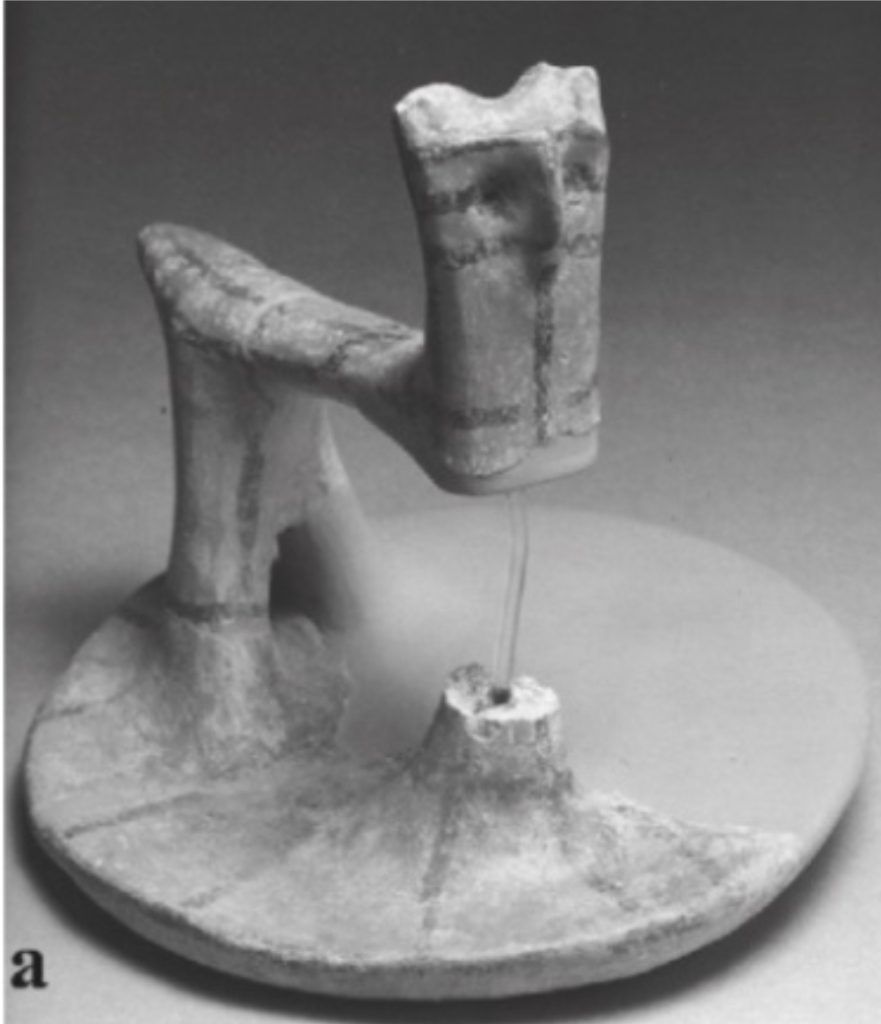

Durante la successiva Età del Rame importanti testimonianze si ritrovano nel sito di c.da Piano Vento (Palma di Montechiaro-AG), da cui proviene il famoso modellino fittile di minotauro3 (fig. 1), e nell’abitato di Pietrarossa (CL).

Da quest’ultimo sito potrebbero arrivare nuove ipotesi di studio

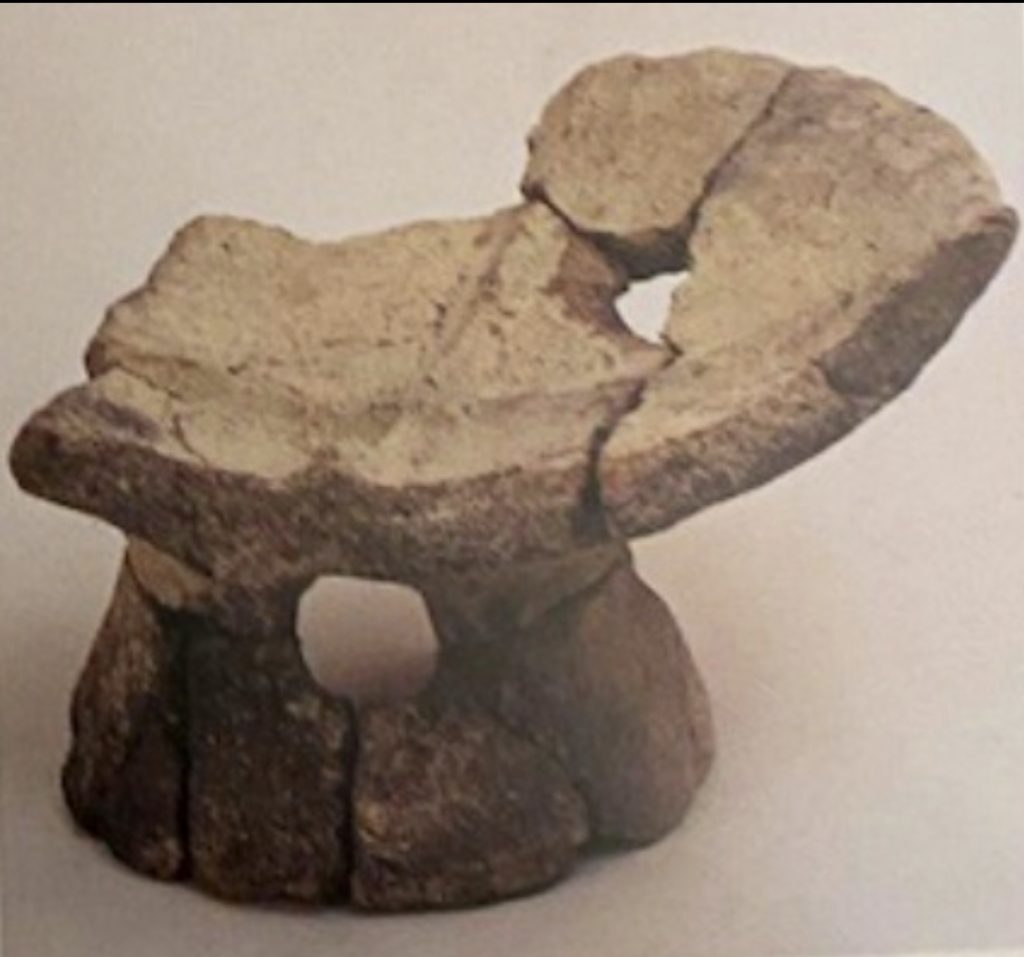

Recentemente, infatti, Rosalba Panvini4 ha messo in relazione un bacino, a piede cavo forato e vasca costolata a forma di croce5, con una particolare classe ceramica minoica, studiata da Simona Todaro e Laura Maniscalco6, attestata a Festòs (Creta) tra la metà del III millennio e il primo quarto del II millennio a.C., forse usata nella produzione di prodotti caseari (fig. 2).

Età del Bronzo

Durante la seconda metà del III millennio a.C. si colloca l’inizio dell’Età del Bronzo e la Sicilia centro-meridionale vive un’epoca di fitti rapporti commerciali con il mondo Egeo e con Malta.

Testimone di questi contatti è il sito di Monte Grande (AG), un santuario castellucciano dalle caratteristiche megalitiche, consacrato a culti della fertilità e della prosperità e, insieme, un grande distretto minerario, con le officine per la fusione dello zolfo estratto dalla montagna.

Tali pratiche cultuali, minerarie e commerciali si svolgevano in maniera inscindibile come nei santuari ciprioti7.

Le ceramiche del Tardo Elladico I/II (XVI-XV secc. a.C.), rinvenute in gran quantità nell’articolato sito, indicano chiaramente rapporti sistematici fra mercanti Egei, Levantini e Ciprioti e le comunità castellucciane di questo territorio, interessando, durante le fasi iniziali del Bronzo Medio (XIV sec. a.C.), anche l’interno della regione.

Nell’età di passaggio tra la Cultura castellucciana e quella di Thapsos, i mercanti Egei continuarono, infatti, a frequentare le coste dell’agrigentino, in una continuità di conoscenze, di tradizioni, di contatti e di rapporti sistematici, cominciati già alla fine del XVIII secolo a.C.8.

Durante questo periodo, nell’immediato entroterra della costa agrigentina, si affermò l’hub di Cannatello, un centro commerciale in cui confluivano materiali dalla Sardegna, da Malta, da Cipro e dall’Egeo; da qui i prodotti venivano smistati verso tutto il territorio interno (fig. 3). Esempi ne sono i set composti dai bacili e dalle spade bronzei, ossia status symbol per personaggi di rango, rinvenuti nella media valle del Platani, a Monte Campanella (Milena), a Caldare (Aragona) e a Capreria, presso Sant’Angelo Muxaro.

La crescita delle relazioni con le comunità egee ed orientali rappresentò per l’economia locale dell’Isola una spinta propulsiva, che produsse in ogni ambito una circolazione di nuovi stimoli, idee e tecnologie e lo sviluppo di una società gerarchizzata. All’interno di essa era nata una classe elitaria locale, che controllava i preziosi giacimenti minerari della media valle dell’Halykos e gestiva gli scambi e le relazioni con i partners egeo-ciprioti; queste dinamiche aumentarono sempre più la richiesta di beni di prestigio.

In questo stesso periodo anche l’architettura funeraria e civile risentono degli influssi allogeni.Tutto il territorio del bacino del Platani (Milena, Sant’Angelo Muxaro, Muxarello, Casteltermini, Campofranco, Ribera) è costellato dal nuovo modello architettonico9, della tomba a tholos10, del tutto estraneo alla tradizione sicana11.

Le influenze esterne, determinate dai rapporti commerciali, si manifestarono anche nell’ambito dell’architettura civile. Intorno al XIII secolo a.C. apparvero, infatti, impianti edilizi a schema quadrangolare e rettangolare (Cannatello, Scirinda), del tutto estranei alla tradizionale tipologia abitativa indigena, a pianta circolare, e riconducibile ad influenze architettoniche micenee continentali.

Alla fine del XIII secolo a.C. tutto cambia; si registrano livelli di distruzione e abbandono in numerosi siti dell’Egeo e della Sicilia. Anche la frequentazione dell’emporio di Cannatello sembra esaurirsi durante questo periodo.

Queste circostanze sono state messe in relazione con l’avvento dei Popoli del Mare, di cui parlano anche gli archivi di Ramses II12; si registra un progressivo arroccamento degli insediamenti lungo tutta la fascia costiera della Sicilia.

Nuovi equilibri e nuovi partners commerciali avrebbero preso il posto dei mercanti Egei, in un continuo millenario susseguirsi di rapporti, di commerci e di viaggi.

.

In copertina: la spiaggia di Monte Grande (Immagine da www.comune.palmadimontechiaro.ag.it)

NOTE BIBLIOGRAFICHE

- Posto strategicamente a controllo della confluenza del fiume Halykos con il Gallo d’Oro.

- Dikaios 1953, tav. III; Idem 1961, tavv. 15b, 23c, 25b; Nεολιτική Ελλάς, Αtene 1973, tav.18; Sinos 1971, tav. 21, 56; La Rosa 1993-1994, p. 12.

- La Rosa 1993-1994, p. 13.

- Panvini 2025, cds.

- Guzzone 2006, p. 7.

- Todaro-Maniscalco 2022, pp. 13-22.

- Castellana 1998, p. 48.

- Castellana 2002, pp. 112-116.

- Castellana 2002, pp. 138.

- Tholos: struttura funeraria di tipo miceneo, a pianta circolare, tronco-conica, con una falsa cupola a profilo ogivale o scavata nella roccia, ad imitazione della struttura in muratura, e culminante al vertice con uno “scodellino”.

- Sin dall’età del Rame, invece, prevedeva la deposizione degli inumati all’interno di camerette ipogeiche, tombe a forno o a grotticella, o camere scavate nella roccia.

- Tusa 2018, con bibliografia.

BIBLIOGRAFIA

CASTELLANA 1998: CASTELLANA G., Il santuario castellucciano di Monte Grande e l’approvvigionamento dello zolfo nel Mediterraneo nell’età del Bronzo, Agrigento, p. 48.

CASTELLANA 2002: Castellana G., La Sicilia nel II millennio a.C., Caltanissetta-Roma, pp. 112-116, 138.

DIKAIOS 1953: DIKAIOS P., Khirokitia, Oxford Univ. Press 1953, tav. III.

DIKAIOS 1961: DIKAIOS P., Sotira, Philadelphia 1961, tavv. 15b, 23c, 25b.

GUZZONE 2006: GUZZONE C., Sikania. Tesori archeologici dalla Sicilia centro-meridionale (secoli XIII- VI a.C.), Catalogo della Mostra (Wolfsburg-Amburgo, ottobre 2005-marzo 2006), Catania 2006, pp. 3, p. 5, figg. A, B, p. 7.

LA ROSA 1994: LA ROSA V., Influenze di tipo egeo e paleogreco in Sicilia, KOKALOS, XXXIX-XL, I.1, Roma, 1994, p. 12. Nεολιτική Ελλάς, Αtene 1973, tav. 18.

PANVINI 2012: PANVINI R., L’età del Bronzo nella Sicilia centro-meridionale, in Atti della XLI Riunione Scientifica dell’Istituto italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2012, pp. 131-133.

PANVINI, CONGIU 2020: PANVINI R., CONGIU M., La ricerca archeologica nella Sicilia centro-meridionale, in PANVINI R., NICOLETTI F, (a cura di), Archeologia in Sicilia nel Secondo Dopoguerra, Palermo 2020, pp. 241-255.

PANVINI, CONGIU, LA FICO GUZZO 2020: Panvini R., Congiu M., La Fico Guzzo, F., Materiali pregiati in gesso alabastrino da alcuni centri sicani dell’entroterra della Sicilia: i contesti di riferimento e i depositi gessosi, in Gullì D. et alii (a cura di), GeoArcheoGypsum 2019, Agrigento 2020, pp. 147-158.

SINOS 1971: SINOS S., Die vorklassischen Hausfoimen in der Ägäis, Mainz am Rhein 1971, tav. 21,56.

TODARO-MANISCALCO 2022: TODARO S., MANISCALCO L., Tecnica di foggiatura e accorgimenti funzionali nella ceramica tardo eneolitica di Rocchicella: i bacini costellati su piede finestrato, 2022, pp. 13-22.

TUSA 2018: TUSA S., I Popoli del Grande Verde. Il Mediterraneo al tempo dei faraoni, Modica 2017.