E’ stato presentato, alla Gurfa di Alia per l’evento Solstizio d’Estate 2025, il libro “LA VIA DELLA THOLOS. Simbolismo del Centro e tracce di architettura dedalica negli Ipogei della Gurfa-Pantheon dei Sicani”, con prefazione di Guglielmo Bilancioni ed un saggio di archeoastronomia di Elisa Chimento, editore Pendragon. Va detto che “non è il libro definitivo sulla Gurfa”, ancora tutto da scrivere, che prima o poi verrà fuori per la tenacia dei pochi studiosi impegnati nelle ricerche sul “chi e come” è stata fatta. E’ invece il libro che tenta di definire il “perché” si trovi proprio in quel posto “di confine”. E’ stato necessario farlo perché la Via della Thòlos, che porta agli Ipogei della Gurfa, ad Alia in provincia di Palermo, non è “seconda a nessuno”, su rotte di una mappa che, dalla thòlos del Principe di S.Angelo Muxaro, si estende per relazioni internazionali “parlanti” dalle sperdute thòloi di Skellig Rocks in Irlanda, alla thòlos di Mehr a Maragheh in Iran, agli ipogei tholoidi di Risco Caido nelle Isole Canarie, passando per l’Ipogeo di Hal Saflieni a Malta, le rovine tholoidi del sito neolitico cipriota di Choirokoitia, il sito megalitico anatolico più sconvolgente del mondo di Gobekli Tepe, di Los Millares in Andalusia, le più note strutture tholoidi etrusche, sarde e micenee, la thòlos di Diomede alle isole Tremiti, o le thòloi di Enea a Lavinium, del tempio di Mercurio nei campi flegrei di Baia, la thòlos di San Calogero a Lipari, con il punto cardinale storico del Pantheon di Roma. In pratica: si è trattato di ri-mettere nel “cassetto giusto” la Grande Architettura Dedalica che è quel Palazzo Metafisico-Telesterion-Pantheon della Tradizione Egeo-Sicana, fra Mito e Storia, togliendo definitivamente quel cartello speleologico che le indica come “grotte”.

Particolare attenzione nella pubblicazione viene dedicata allo stato degli studi sulla più antica Architettura in Sicilia. La particolarità del megalitismo ed ipogeismo in Sicilia è stata messa in ombra, per prudenza accademica dal circuito ufficiale dei “saperi”, sottovalutando l’evidenza del fatto che la Sicilia, con la Sardegna, esiste da sempre, con la sua posizione baricentrica. Allo stato degli atti la situazione sembra restare questa, nonostante l’archeologia britannica, storicamente la più attrezzata per gli studi del fenomeno a livello europeo, continui ad includere la Sicilia negli areali megalitici più significativi. La nostra indagine è quindi un invito a “rifare i conti con la Storia”, con il dovere di richiamo alla realtà. Senza perdere di vista questo concetto: che un reperto archeologico è il residuo materiale di un orizzonte culturale immateriale, con stratificazione psichica e spirituale, per sentire capire e interagire con la realtà sensoriale percepita. Nel nostro caso: l’architettura e la misteriosa Religione degli Ipogei che ne è emersa sono parte di un insostituibile regesto della storia, emerso dal Mito delle Origini, con la gigantesca figura di Dedalo e della sua opera in Sicilia, strettamente connessa alla Saga di Minosse e Kokalos nella leggendaria Chora di Kamikos. Alla luce delle tracce delineate, l’architettura dedalica in Sicania va affrontata anche come problema di “visione del mondo”, oltre che dare per scontato che la dimora di Dedalo,con la Tomba-Tempio di Minosse doveva trovarsi da qualche parte nell’entroterra Platani-Halykos. Per questo occorre colmare le narrazioni precarie usuali, per una corretta Storia dell’Architettura Antica in Sicilia “prima dei Greci”. Questo è purtroppo ancora lo “stato degli studi” in proposito, per quanto ne riferiva Giuseppe Caronia nel 1988: fermo al 1938, quando Enrico Calandra affermava che l’architettura in Sicilia, nonostante la mitologia su Dedalo, cominciò ad avere opere solo con la colonizzazione greca. La pubblicazione di Via della Thòlos, serve a porre rimedio almeno a questa lacunosa “distrazione”, a partire da studi disponibili, sottovalutati, come quello di Giacomo Caputo. Da archeologo di valore, si occupò di Tradizione e corrente Dedalica nella Sicania antica . Va citato per importanza delle indicazioni in cui definisce anche il perimetro territoriale in cui “cercarla”: dalla costa della Sicilia centro-meridionale e del suo retroterra fino al mare Tirreno ed al Santuario di Afrodite di Erice.

Rinvio alle citazioni dell’essenziale che ne ho fatto ne La Via della Thòlos, che indicano la direzione di ricerca, per arrivare a risposte concrete. I passaggi essenziali per la revisione del giudizio corrente sono questi: “Un re, che ripete il nome di Minosse”, “Minosse ucciso in Sicilia ebbe una tomba, che insieme era tempio ad Afrodite… una tradizione artistica… rappresentazione d’una gemma cretese… l’abbinamento heroon-tempio, relativo al culto di Afrodite e del suo synnaos Minosse, può considerarsi una particolarissima istanza artistica dedalica.”

Sulla Tradizione Dedalica in Sicilia ho cercato di fare chiarezza “ufficiale” su “cosa è la Gurfa”, con tutte le altre “piccole Gurfe” sparse in abbandono nel latifondo contadino, nei suoi caratteri di appartenenza “genealogica”, visto che non possiamo “metterla a sistema” contemporaneamente come “fossa granaria grande”, o come “archeologia minore”, realizzata in fasi varie (tutte da dimostrare) di un complicato “medioevo”, oppure come “ipogeo protostorico memoriale di Dedalo e Minosse” nella Saga di Kokalos in Sikania, come peraltro riconosciuto e decretato (nel 2009) dallo stesso Assessorato Beni Culturali negli itinerari dei Luoghi dell’Identità e Memoria (L.I.M.) in Sicilia. Per quanto riguarda i significati da attribuire ai fenomeni di Ierofania solare sperimentati alla thòlos della Gurfa rinvio in questa sede al mio più recente contributo di sintesi: La costruzione della luce negli ipogei tholoidi sicani, in: Galleria, anno IV, n.16, Apr-Giu 2025, pp.20-30, liberamente e gratuitamente scaricabile dal sito web della rivista.

Il lavoro culturale-metapolitico che è necessario mettere in campo come tappa successiva a questi studi sugli Ipogei è una vera e propria strategia didattica per la Via della Thòlos, centrata sul Paesaggio Culturale come risorsa dello sviluppo sostenibile. Con il libro ci sembra di avere delineato un primo contributo di idee e progettualità per la realizzazione concreta della “strategia del Tridente” – Saperi, Sapori e Mestieri – in una concreta Via della Thòlos, per farne volano di sviluppo socio-economico compatibile con la vocazione dei luoghi. In particolare deve trattare dei percorsi protostorici della sicana Valle del Platani-Halykos, antica “Porta d’Europa”. Le discipline scolastiche interessate, oltre l’obbligo di Educazione Civica, devono essere quelle proprie e più adeguate di ciascun livello formativo. Tematica centrale, da adattare a tutti i livelli di istruzione operanti, ma non solo ad essi, come concordammo con il compianto Alessandro Musco nelle linee di ricerca: “I beni culturali volano per lo sviluppo economico locale. Integrazione di risorse e servizi all’interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili”. Il mio libro è stato pensato anche per l’uso didattico in questi possibili percorsi formativi.

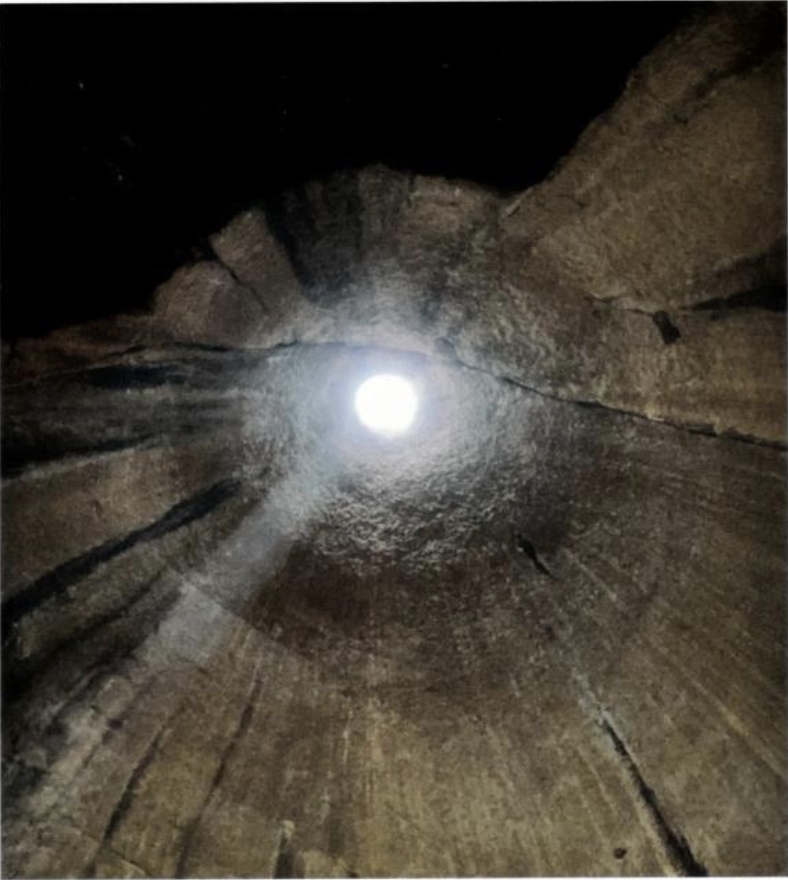

Nella foto di copertina: l’effetto “mandorla di luce” che si crea sulla parete della Thòlos nella mattinata del Solstizio estivo alla Gurfa

BIBLIOGRAFIA

G. Caronia, L’architettura dei Sicelioti, Edizioni Grifo, 1988.

E. Calandra, Breve storia dell’architettura in Sicilia, Ed. Laterza, 1938.

G. Caputo: Tradizione e corrente ‘Dedalica’ nella Sikania antica, in: Kokalos, studi pubblicati

dall’Istituto di Storia Antica dell’Università di Palermo, direttore Eugenio Manni, X-XI 1964-1965, atti del I congresso internazionale di studi sulla Sicilia antica.

C. Montagna, La Via della Thòlos -Percorsi protostorici dalla sikana Valle del Platani/Halykos, antica ‘Porta d’Europa’ – I beni culturali volano per lo sviluppo economico locale. Integrazione di risorse e servizi all’interno di aree connotate da identità territoriali forti e riconoscibili. Elaborato finale del Contratto per l’incarico annuale di Ricerca e studio, svolto presso il Dipartimento di Civiltà Euro-Mediterranee e di Studi Classici dell’Università di Palermo, tutor il prof. A. Musco, Settembre 2008, non ancora pubblicato.

3 comments

Per quanto ne sappiamo, Giacomo Caputo (1901 -1991) nella sua lunga carriera di archeologo non si occupò mai della Gurfa di Alia. Bisognerebbe pertanto capire cosa egli intendeva esattamente con l’aggettivo “dedalico”. Sicuramente, parlando di “prototipi architettonici”, si riferiva esplicitamente alle tholoi di S.Angelo Muxaro.

Caputo collocava i due templi dedalici dedicati ad Afrodite in Agrigento e a Erice. Citando poi il modello fittile del sacello di Sabbucina (seconda metà del VI secolo a.C.), lo interpretava nell’alveo della sua idea di “tradizione dedalica”. Tuttavia, più recentemente, per le sue caratteristiche (pronao prostilo, proporzioni) tale modello fittile viene considerato un esempio di fusione tra la cultura locale e quella di tipo ellenico della costa: una forte contaminazione che, di rigore, non dovrebbe autorizzare alcuna lettura esclusivamente proiettata sulla protostoria.

E’ quindi lecito esprimere il dubbio che l’aggettivo “architettura dedalica” si riferisca alla sola grandiosa thòlos, proprio per l’esplicito accostamento a S.Angelo Muxaro fatto dal Caputo, senza alcuna relazione con la Gurfa di Alia. Infine, non è detto che il concetto di “dedalico” del Caputo sia automaticamente sinonimo di “labirintico”. Quindi “dedalico” è una classificazione che non può essere estesa all’intero complesso e alle stanze del livello superiore della Gurfa, caratterizzate in planimetria di una disposizione di tipo ipotattico dalle fin troppo esplicite caratteristiche medievali (ampie finestre aperte verso SW con sedute laterali per usufruire al massimo della luce nei tramonti invernali, e godere del riparo dalla forte luce solare nei pomeriggi e sere estive).

I pochi esempi di disposizioni ipotattiche protostoriche esistenti in Sicilia riguardano esclusivamente strutture epigeiche con muri di pietrame senza legante (Anaktoron di Pantalica, Scirinda vani 12-15, Edifici “alfa” e “beta” di Monte Maio), con valutazioni delle datazioni estese fra il XIII sec. a.C. e l’inoltrato IX sec. a.C. (cfr. Nicoletti F. – Gli edifici rettilinei con disposizione modulare dello spazio nella Sicilia dell’età di Pantalica – da “Pantalica e la Sicilia nelle età di Pantalica” – Atti del convegno di Sortino (SR) 15 e 16 dicembre 2027. A cura di M.Brancato, P.Militello, D.Palermo, R.Panvini –, Bottega d’Erasmo, Aldo Ausilio Editore, Padova.)

“Il mio intervento pone la questione cardine della presenza certa di quella che magistralmente è stata definita Architettura dedalica in Sicilia; va quindi inquadrato come opera di revisione storica in corso su un argomento totalmente trascurato dagli studi accademici, portando come riferimento gli ambienti a thòlos con oculus ed inparticolare la Gurfa . Ne ho trattato diffusamente nelle prime tre parti del libro La Via della Thòlos ed ho perfino dovuto costruire le categorie necessarie per l’interpretazione. Quello di Ferrara tratta quindi di un intervento di reazione generico e fuori luogo dal momento che Giacomo Caputo non conosceva con ogni evidenza il sito della Gurfa, che fino agli anni 1980 era totalmente illeggibile come rifugio di fortuna di civiltà contadina. Carmelo Montagna”

condivido con Lei prof. Montagna